Schoo「#学び方を学ぶ」フォローアップ」

概要

2025年10月に収録したオンライン授業「#学び方を学ぶ(全3回)」のうち、第一回「【覚える】「忘れる脳」を“覚える脳”に変える」のフォローアップページです。

本シリーズでは「覚える・活かす・続ける」をテーマに、脳のしくみや感覚の使い方、継続のコツなどを扱いました。

ここでは授業内外で寄せられた質問と回答、授業で伝えきれなかった補足解説、そして受講者の声やSNS反応をまとめています。

目次

イベントについて

本イベントは3回通して1000名の事前登録と、その登録を超えるご参加のあった学び方自体を学ぶためのセミナーです。

概要(申込ページより)

「忘れる脳」を“覚える脳”に変える ― 記憶のしくみを知れば、勉強はもっと身につく ― 私たちの脳は「忘れる」ようにできています。しかし、記憶のしくみを知れば、「覚える」方法も変えられます。本回では、「記憶力がない」は誤解であること、感情と記憶の関係、短期記憶から長期記憶への変換など、脳科学に基づく記憶の基本をやさしく解説。がんばっても覚えられないのはあなたのせいではありません。脳の働きを味方につけ、もっとラクに学べる感覚を持って帰ってください。

ターゲット

- 勉強が苦手で、記憶力に自信がない人

- 資格試験や語学学習に取り組んでいる社会人

- 教える立場にあり、記憶の仕組みを理解したい教育関係者

受講後の成長

- 記憶のメカニズムを理解し、学習法を見直せる

- 自分に合った「覚え方」のヒントが見つかる

- 「忘れるのは自分のせい」という思い込みから解放される

メッセージ

初回では脳がものごとを認知する、認知学や脳科学を図解したり、楽しく学べる形を考えてお届けしました。学習自体にもコツがあり、脳の仕組みを知ることで学びは大きく変化するということを感じていただけたら幸いです。

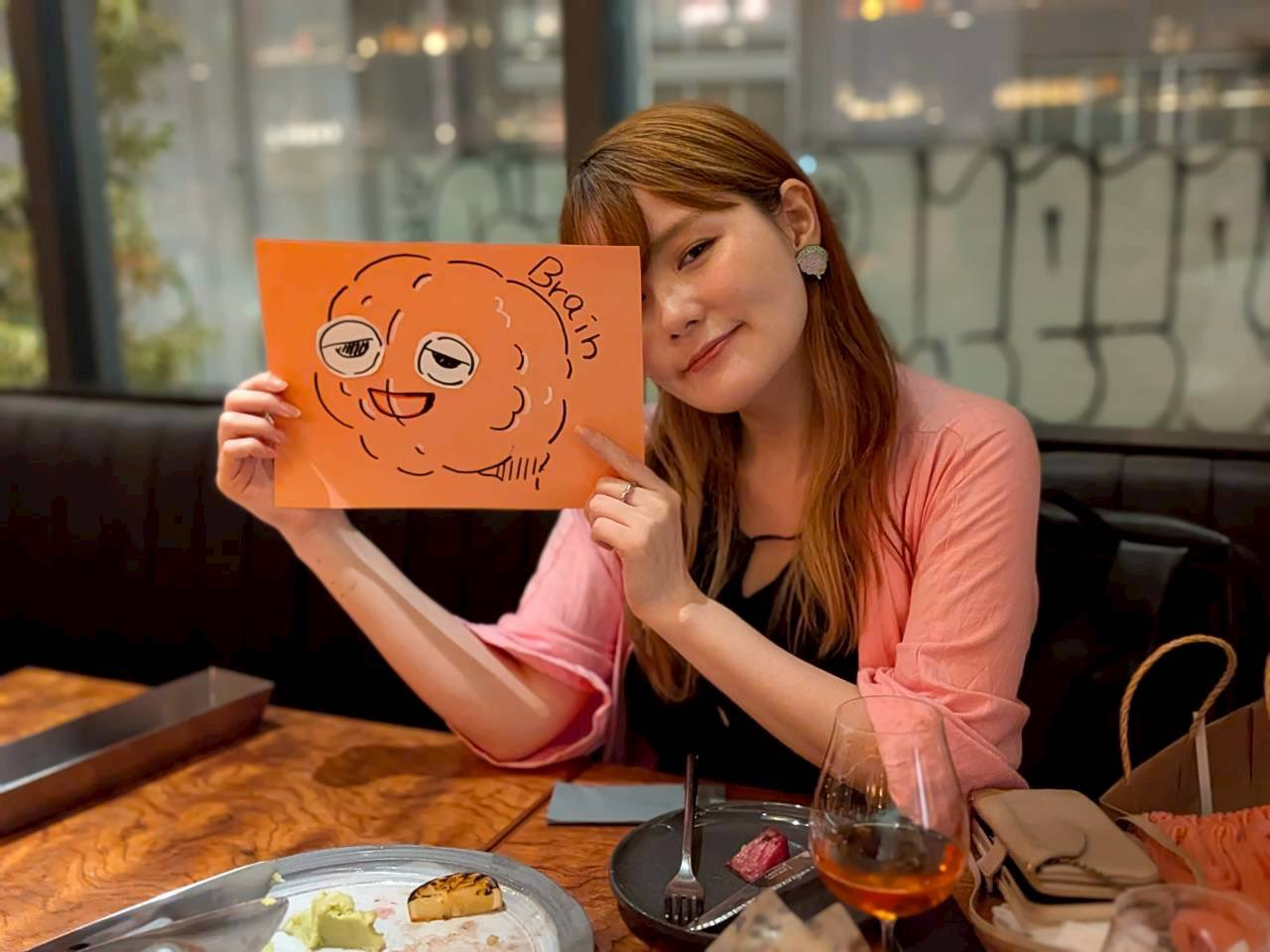

今回は楽しんでいただけるように、脳みその帽子を被り、脳みそのイラストを引き連れていきました。

参加者の方からの質問と回答

覚えたい(記憶したい)事がある時に、何かしらの感情を持って取り組めば良いということでしょうか…?

はい、覚えたいことがある時に、何かしらの感情をもってぜひ取り組んでみてください。

たとえば「へえ〜!」って驚くようなこととか、なんでだろう?って思って掘り下げること、自分の得意な方法と混ぜて、楽しいと感じること、過去の知識と今の知識をつなげてワクワクすることなどです。

プラスの感情とマイナスの感情どっちが記憶しやすいのでしょう…?

結論から言うと「役割によって変わる」です。

感情の覚醒度や内容との関連性が記憶への影響を大きく左右します。強い覚醒を伴うネガティブ刺激は対象そのものはよく覚えるものの、周囲・背景の記憶力は落ちる傾向があります。

つまり、「感情と関連した内容ならネガティブが有利」「感情と無関係な素材ではポジティブが有利」という可能性が示唆されています。

研究によると、どちらの感情が記憶に有利かは記憶する内容の種類によって異なります。

- ネガティブ感情が有利な場合

- 対象そのものの認識精度や時間的順序の記憶が向上する

- 感情と関連するワードの記憶保持が高い(「ネガティブ>ポジティブ>中立」の傾向)

- ただし、「どこで」「何があったか」という背景・文脈の記憶力は低下する

- 偽記憶(実際にはない記憶)が多く出る傾向がある

- ポジティブ感情が有利な場合

- 感情と無関係な純粋記憶素材(数字など)では「ポジティブ>ネガティブ>中立」の傾向

- 意味のない抽象的な素材(線のスクイグルなど)の記憶の取り戻しが良好

- 将来に向けた文脈や意味づけを伴いやすく、時間が経っても内容が変化・再構築されやすい

参考にした論文

- Williams et al. (2022) “The power of negative and positive episodic memories” SpringerLink

- Pan et al. (2025) “Positive Emotion Enhances Memory by Promoting…” jneurosci.org

- Speer et al. (2021) “Finding positive meaning in memories of negative events” Nature

- Badara et al. (2017) “The Influence of Emotional States on Short‑term Memory Retention” SciTePress

- Li Y. (2021) “The influence of positive emotion and negative ” サイエンスダイレクト

調べものをしていて、気が付いたらそれとは全然関係ない情報やサイトに流れ着いてめちゃくちゃ脱線しているという事がよくあります。当初の目的を忘れない/または脱線から戻ってくるための工夫やコツがあればお聞きしたいです。

当日もお答えした気がするのですが、6w3hで自分の当初の目的を整理したり、立ち戻れるようにすることがおすすめです。私もよくやるので、どうして脱線してしまうのか分析することもよいかと思われます。

下記は私が調べた範囲のよくある脱線の流れです。このように脱線時に実践リストを作っておくと良いかもしれません。

| 工夫 | 内容 |

|---|---|

| ✅ 目的を見える化 | 一文で紙や画面に表示しておく |

| ⏰ 定期チェック | 「今、自分は目的に沿っているか?」と自問 |

| ❓ 問いを立てる | 「私は何を知りたかったのか?」で立ち返る |

| 📁 脱線ログ | 脱線は記録して分ける。後で活用できる |

| 🔖 次の一手メモ | 作業終了時に「次にやること」を一行で記録 |

感覚感情を動かしにくい内容もある気がするのですが、感覚感情という順番で記憶するためにはどうしたらいいんでしょうか?

まさに次の授業でした!ぜひ第二回でご確認ください😌

Schooにご登録いただいたら、視聴し放題なので!

感情度が少なかったから?

私が実際、感情が動きにくいタイプなのでとても角度のよい質問だなあと感じたのですが、感情度が少ないって「喜び・悲しみ・怒り」でなくともよくて「へえ…」と小さく感じたり、話がつながっていく面白さ、funnyではなくinterestingとよく言うのですが、そう言った楽しさを意識的に見つけていただくと良いのかもしれません。(感情の動きにくい、わたし自身がそうしているので)ほかにもいい方法があったら、考えてみたいと思います。

コメント・反応(SNSより)

Schoo『覚える→活かす→続ける 学び方を学ぶ(第1回)「忘れる脳」を“覚える脳”に変える』 たじまちはる 先生(ディレクター/デザイナー) ネコっち@イラスト・グラレコさん https://x.com/flytetyme2/status/1963565408235188471

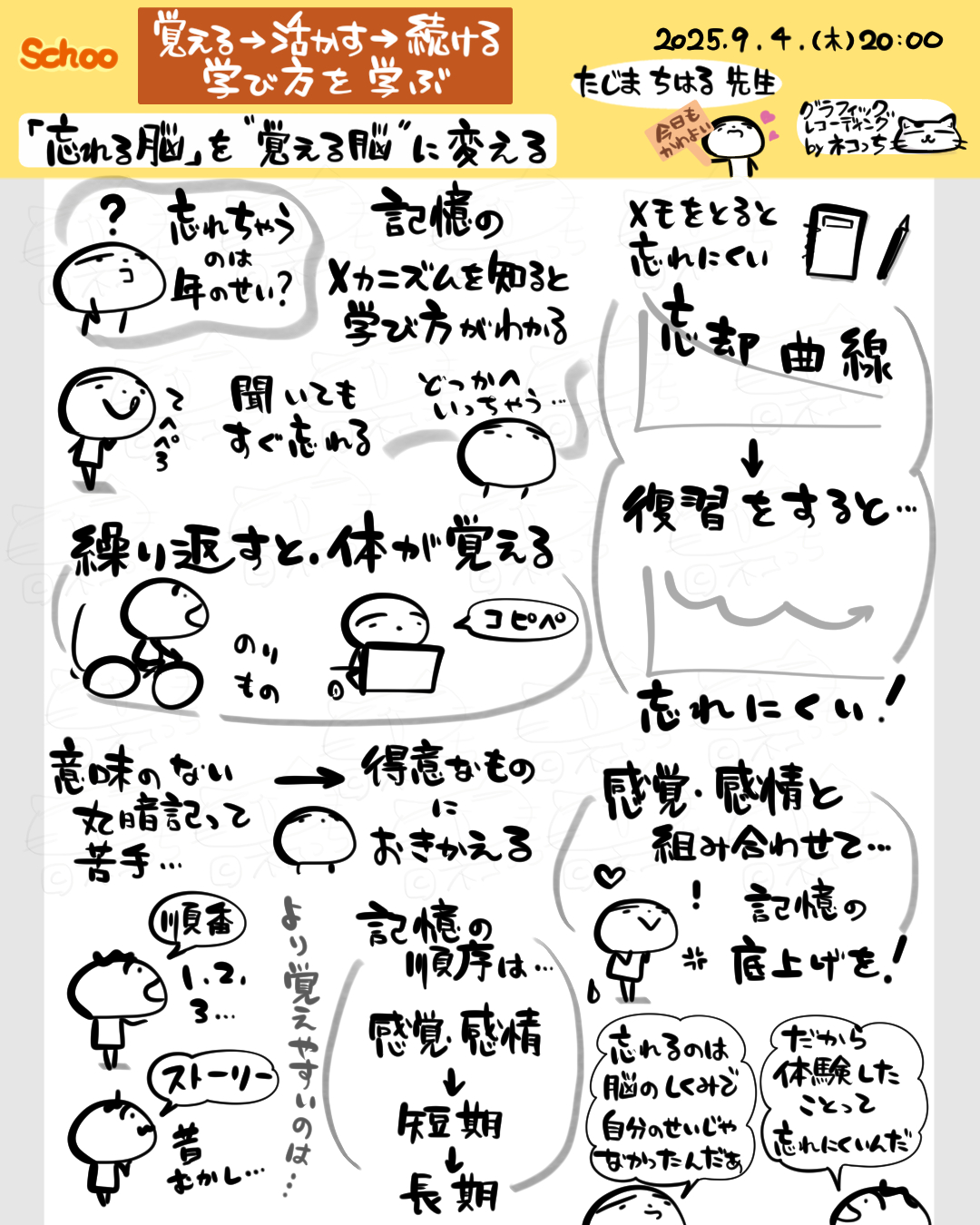

なんと、今回もネコっちさんがグラレコを書いてくださりました。

ネコっちさんは、私の講義だけでなく、Schooの多数の講義をグラレコでまとめてくださっているので、ぜひSchoo受講者のみなさんはフォローを!

ウェブサイトから、お仕事の依頼もできるようです。

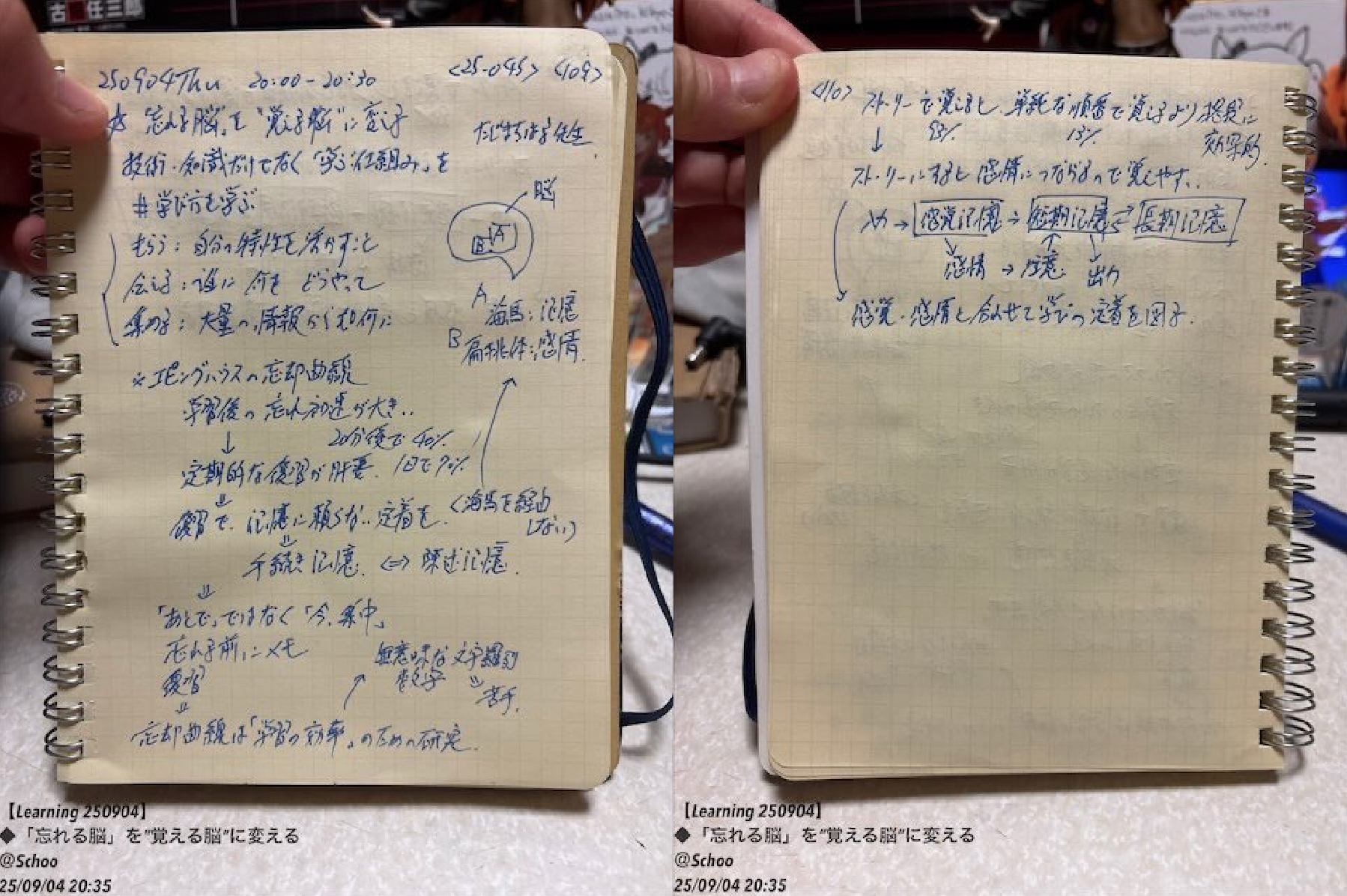

【Learning 250904】 ◆「忘れる脳」を”覚える脳”に変える #Schoo #学び方を学ぶ 受験勉強を全て丸暗記で乗り切った自分ですが、経年劣化には勝てぬ…棒暗記じゃなくて、感情と感覚に結びつけたストーリー記憶への方式転換、そして反復復習。久々のちはるちゃん先生は脳ニット被ってて面白かあいい。 桔梗屋(kikyo_ya)さん https://x.com/suzuiro/status/1963569550668038263

コメントだけでなく、学習記録も載せてくださってとっても嬉しかったです!

帰宅の電車の中で視聴 メモを取れないので見事に最初の質問は忘れました😇

資料・リンク集

"こころ"をダイジェスト-Netflix

論文や研究データを図解して説明してくれるシリーズで非常に好きです。

スライド資料、ワークシートは申込ページにございます。

Schooの講義のご案内

Schooは月額登録で全ての講義を見放題というとてもお得なサービスです。

内容も幅広いため、ぜひ登録のご検討を。(無料登録でも、生放送を視聴可能です!)

今回はすでに登録済みの方に向けて、過去のセミナーをご案内します。

ぜひお楽しみください。

今回の3回コースをまとめたページ

今回登壇したSchooに、過去にも多数の出演をしております。ぜひ良かったらご確認ください。

講師ページ

2023年 年代別人気授業、2部門にランクインした配色セミナー

お気に入り数がもうすぐ2000に到達する「文章の編集とデザインの心地よい関係」

最後に

いつもSchooの受講生のみなさんはリアクションがあたたかく、コメントでもたくさん評価してくださるので、とても感謝しております。

みなさんが学ぶ際の姿勢、質問、疑問、気づきにどれだけ学びをいただいているか、数字や言葉で表せないほどです。いつもご参加ありがとうございます。

また、登壇の声をかけていただけるように努力を続けて行きますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。