Schoo #学び方を学ぶ 第2回 フォローアップ

概要

本シリーズでは「覚える・活かす・続ける」をテーマに、脳のしくみや感覚の使い方、継続のコツなどを扱いました。

ここでは授業内外で寄せられた質問と回答、授業で伝えきれなかった補足解説、そして受講者の声やSNS反応をまとめています。

目次

イベントについて

本イベントは3回通して1000名の事前登録と、その登録を超えるご参加のあった学び方自体を学ぶためのセミナーです。

概要(申込ページより)

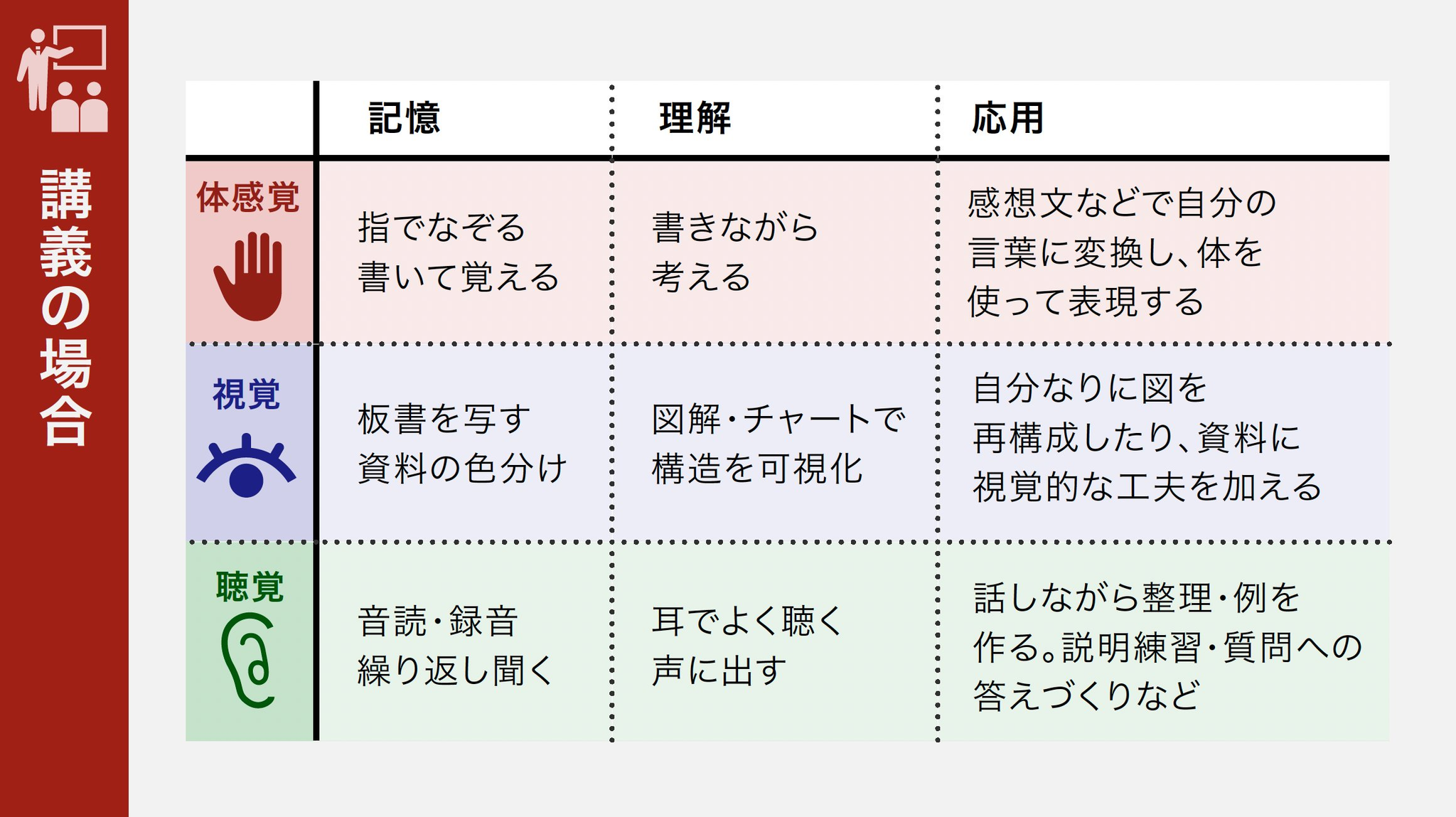

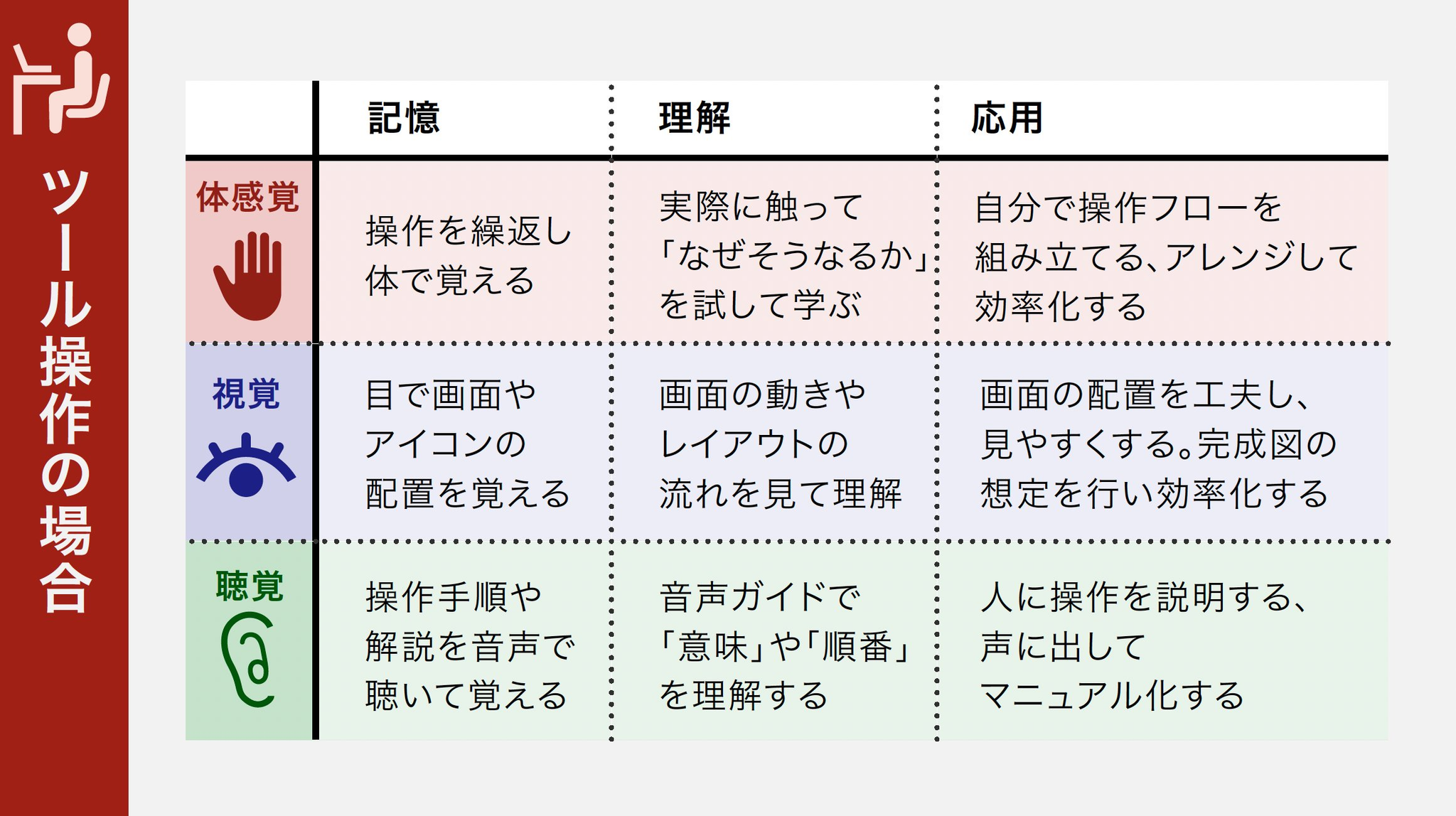

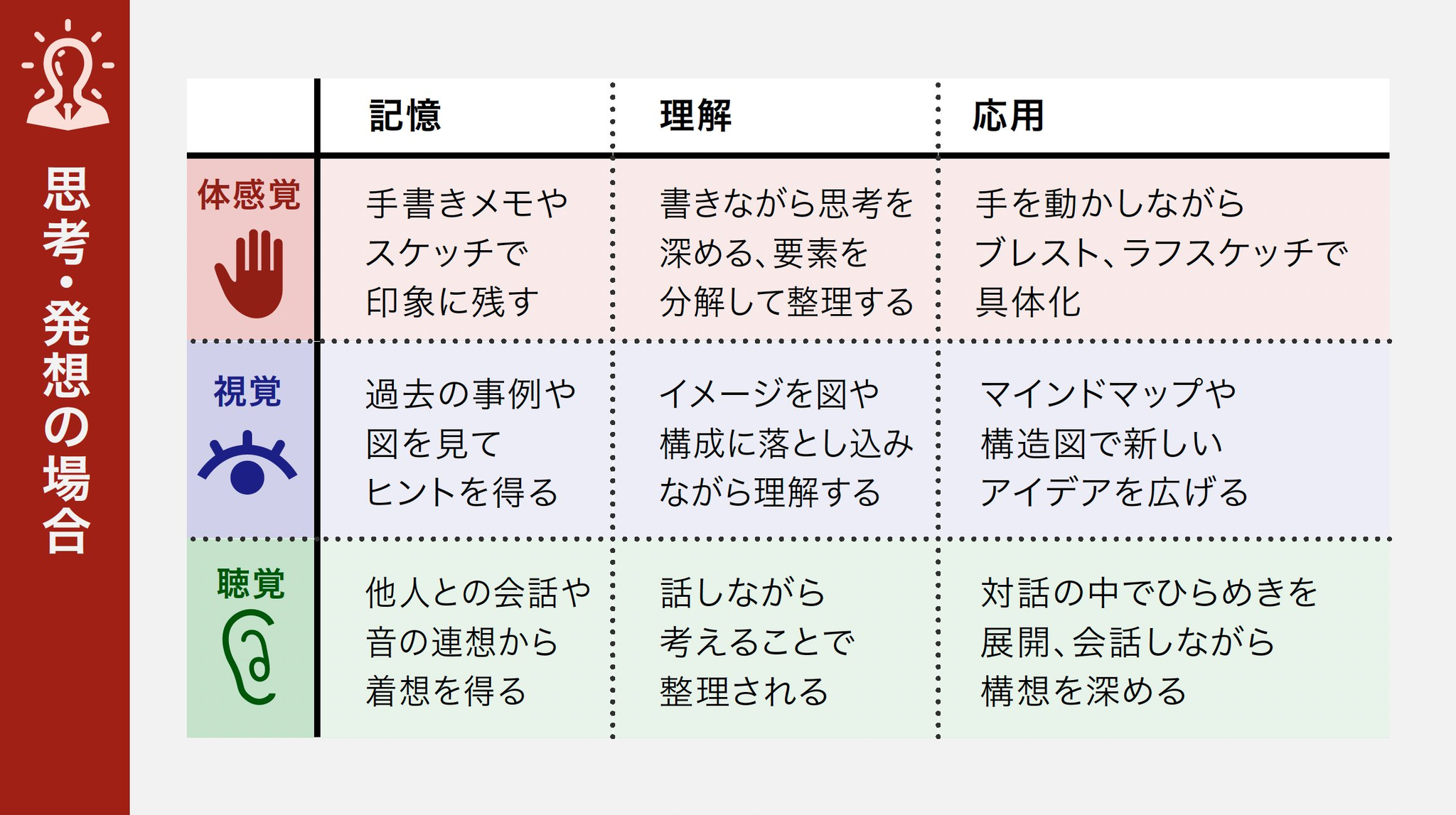

前回の“脳のしくみ”に続き、本回では「感覚のちがい」に注目します。― 覚える・続けるがラクになる「学びの科学」 ―学びが苦手だと感じている人の多くは、「自分に合わない方法」で努力を続けています。第1回で扱った“記憶のしくみ”を踏まえると、学びの成果は脳だけでなく、情報をどう受け取るか=感覚の使い方にも大きく左右されることがわかってきます。本回では、視覚・聴覚・身体感覚といった「感覚優位性」をもとに、自分にとって自然に続けられる学び方を探っていきます。「努力してるのに成果が出ない」のは、方法のせいかもしれません。脳と感覚の両面から、“自分に合った学び”を見直す回です。

ターゲット

- 学んでも成果が出ず、悩んでいる方

- 教育・人材育成に関わる方(研修担当、講師など)

- チームメンバーの特性を活かした指導法を知りたい方

受講後の成長

- 自分の感覚タイプに合った学び方を見つけられる

- 他人との学び方の違いを理解し、受容できるようになる

- 教育や指導の場で「多様な学び方」を尊重できるようになる

メッセージ

第2回では、第1回で行った「脳がものごとを認知する記憶のメカニズム」を理解しても、活かさないと効果が弱くなってしまうと言うことで「人それぞれに合わせた脳を活かすための感覚の使い方」について触れました。

「覚え方(脳の仕組み・メカニズム)」「活かし方(脳と繋がり、人によって違う感覚)」と、続けてきたので、1回目、2回目と合わせて楽しんでいただけたら幸いです。

当日のプロモーション用の写真

参加者の方からの質問と回答

体感覚・視覚・聴覚で85%、残り15%は? (20:08:31)

とても良い質問ですね。

実際、85%を視覚・聴覚・体感覚が占めるとされますが、残りの15%は一言で定義しにくい“複合的な領域”です。

嗅覚や味覚といった他の感覚も含まれますし、さらに言えば、感情・注意・記憶の働き、あるいは論理的に意味づける認知的な処理など、人間の知覚や学習における“感覚以外の要因”も含まれます。

つまり、残り15%は、五感を超えた“心のはたらき”や、少数派の感覚領域だと捉えると、より全体像がつかみやすいかもしれません。

「グラレコって体感覚と視覚でしょうか?」 (20:19:12)

はい、グラレコは視覚的な要素と体感覚的な要素の両方を含むと考えています。

一般的にグラフィックレコーディング(グラレコ)というと、絵や図解を用いた視覚的な手法を思い浮かべるかもしれません。実際、視覚情報として整理された図やイラストは、理解を助けたり記憶に残りやすくしたりする効果があります。その点では、グラレコは視覚優位の学習・整理法と言えるでしょう。

ただし、グラレコは必ずしも「絵」や「図解」である必要はなく、言葉を書き出しながら整理するだけでも十分に機能します。たとえば、頭の中で浮かんでいる言葉や思考の流れを、手を動かして書き出しながら整理していくプロセスには、**体感覚的な要素(身体で考える・感覚で捉える)**が強く関わっていると感じています。

つまり、絵や構図が中心になれば視覚的要素が強くなり、

言葉を感覚的に書き出すようなまとめ方は体感覚的な側面が強まる、ということです。

どの感覚がより強く働くかは、グラレコの使い方やまとめ方によって変わってきます。

このような見解は、今のところ具体的な論文や研究に明示されているわけではなく、私自身の実践や経験から導いたものです。ですので、あくまでひとつの考え方として受け取っていただければ幸いです。

「ノートに書いては覚えられないのに、PCで入力したら覚えられるのはどれなんだろう・・・」 (20:17:11)

とってもいい気づきです。人によっては“書いて覚える”のが合う人もいれば、“打って整理する”方が記憶に残る人もいます。

視覚が強い人、言語処理が強い人、体感覚で理解する人、それぞれ違います。

自分にとって“記憶が定着しやすい行為”がどれかを実感として知っておくのは、すごく価値がありますよ。

「メモとらない子は、感覚優位、聴力優位だからなのか?」 (20:22:10)

メモを取らない子は、感覚優位・聴覚優位だからなのか?」というご質問については、いくつかの要因が関係していると考えています。

まず大前提として、「学ぶ内容」や「その子自身のやる気・理解度」に大きく左右されます。

やる気がなければ、メモを取ることもなければ、授業自体に集中しないこともあるでしょう。

講師の立場であれば、その子が学びたくなるような関わり方や働きかけも、役割の一つだと私は思っています。

また、すでに知識を持っている場合、わざわざメモを取る必要がないと判断している可能性もあります。

さらに、たとえば画面操作についてメモを取っていない場合は、視覚優位や体感覚優位の傾向があり、見たこと・触ったこと・動かしたことを「体で覚える」タイプかもしれません。

一方、言葉による説明の場合は、聴覚優位で、聞いた内容をそのまま記憶にとどめられている可能性もあります。

このように、メモを取らない理由は一概に「感覚優位だから」とは言い切れず、前提条件や学習の種類によって変わってくるというのが私の考えです。

「資料集のあの頁の図解の下にあった単語がこたえぇぇぇ。思い出せない」というのは視覚が弱いタイプ?

このような“思い出せない”場面って誰にでもありますよね。視覚処理が弱い可能性もゼロではありませんが、注意の向け方や理解の深さ、その時の集中状態など、いろいろな要因が関係しています。

“視覚が弱いから”という単一の理由では片づけにくいので、まずはどう見ていたか・どう理解していたかを振り返ってみると、見えてくるものがあるかもしれません。

注意・理解・記憶の定着や再生の過程を含めて考える必要があります。

むしろ、そういう気づきをきっかけに、自分の情報の受け取り方や記憶のスタイルを探ってみると、学び方の工夫につながっていくかもしれません。

コメント・反応(Schooのコメント欄より)

良かったというコメント

やり方を知るって大事ですね。自分も苦手意識が少し減った気がします

たじま先生の説明がわかりやすくて、少し自信が持てました

復習の考え方が新しくて、実践してみようと思いました

第1回とあわせて受けて良かったです。少しずつ整理できてきました

勉強への苦手意識が減りました

オンラインなのに温かい授業でした

他にも多数の前向きなコメントをいただきました。取り組んでよかったです!

改善点についてのコメント

なんと一つもありませんでした。真面目に前向きに学んでおられるSchooの受講生の皆さんのリアクションに感謝しつつ、自分の改善点や今後の気づきをあげておきます。

情報量が多い、スピードがやや速いのでは?(たじまちはるの気づき)

短い時間で盛り込んでいるため、受講生のみなさんの負担になっていたら申し訳ないです。有料版では見返したり、何度も確認いただけますが、一回の参加だけでも楽しんでいただけるよう努力します。

資料・リンク集

スライド資料は申込ページにございます

スライドの一部のみを公開しています。

Schooの講義のご案内

Schooは月額登録で全ての講義を見放題というとてもお得なサービスです。

内容も幅広いため、ぜひ登録のご検討を。(無料登録でも、生放送を視聴可能です!)

今回はすでに登録済みの方に向けて、過去のセミナーをご案内します。

ぜひお楽しみください。

今回の3回コースをまとめたページ

今回登壇したSchooに、過去にも多数の出演をしております。ぜひ良かったらご確認ください。

講師ページ

2023年 年代別人気授業、2部門にランクインした配色セミナー

お気に入り数がもうすぐ2000に到達する「文章の編集とデザインの心地よい関係」

最後に

いつもSchooの受講生のみなさんはリアクションがあたたかく、コメントでもたくさん評価してくださるので、とても感謝しております。

今回、すこし話すスピードが速くなってしまった気がします。指摘としては、コメントはなかったのですが自分自身の改善点としてより良くできるよう取り組んでまいります。

みなさんが学ぶ際の姿勢、質問、疑問、気づきにどれだけ学びをいただいているか、数字や言葉で表せないほどです。いつもご参加ありがとうございます。

また、登壇の声をかけていただけるように努力を続けて行きますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。